Замкнутость ребёнка — явление, которое сначала кажется безобидным, а потом пугает. Почему так происходит? Надо ли помогать детям с ней справиться? И что нужно делать?

Из нашей статьи вы узнаете о причинах и признаках детской необщительности, о том, к чему это может привести во взрослом возрасте. Мы расскажем о том, как можно помочь замкнутому ребёнку, а также о подростковой «закрытости» и о её особенностях.

Содержание:

- Что такое замкнутость?

- Признаки детской замкнутости

- Почему ребёнок замкнутый?

- Последствия детской замкнутости

- Как помочь ребёнку справиться с закрытостью и замкнутостью?

- Подростковая замкнутость

Что такое замкнутость?

Необщительность, «закрытость» детей — обычно не болезнь, а характеристика, личностная особенность. Проявляется она в нежелании или недостаточном стремлении к контактам с окружающими — как сверстниками, так и взрослыми.

Замкнутость — это своего рода защита, способ оградить себя от внешнего мира, который кажется неуютным или опасным. Чаще всего эта черта не унаследованная, а приобретённая.

Важно отличать замкнутых детей от застенчивых. Застенчивый малыш хочет общаться со сверстниками, но не знает как или не умеет, или боится подойти, заговорить, стесняется проявить себя. Замкнутые дети к контактам, особенно в большом количестве, не стремятся. Если застенчивого ребёнка нужно просто научить общаться и преодолевать его робость, то замкнутому важно показать ценность человеческих отношений, сформировать мотивацию к общению.

Признаки детской замкнутости

Застенчивые и замкнутые дети имеют много общего: нервно реагируют на большое число контактов; часто бывают раздражительными и плаксивыми; они легко возбуждаются к вечеру и с трудом успокаиваются; в течение дня настроение может неоднократно меняться.

Но у «закрытых» детей есть свои особенности, на которые важно обратить внимание как можно раньше, чтобы легче справиться с проблемой:

Имеют проблемы с адаптацией

Замкнутые малыши обычно опасаются людей малознакомых или чужих, поэтому с трудом адаптируются в новых коллективах: детском саду, секции или даже на детской площадке возле дома, если там часто появляются незнакомцы. Обычно такие ребята стараются держаться в стороне, в играх предпочитают наблюдать, а не участвовать.

У них мало друзей

Такие дети равнодушны к контактам с другими детьми, предпочитают держаться рядом с папой или мамой. Даже короткое расставание с родителями они переносят тяжело, с трудом отпускают их от себя, плачут, боясь оказаться брошенными или отвергнутыми.

Любят свой личный уголок

Замкнутым детям нужна привычная среда обитания, место, где они могут побыть наедине с собой. Поэтому в семье желательно выстроить для ребёнка чёткий, предсказуемый режим и график — особенно это касается времени сна, еды и прогулок.

Часто обижаются и плачут

Необщительные дети излишне чувствительны, сентиментальны. Малейшая неприятность или неудача, на которую другой человек может и не обратить внимания, способна довести их до слёз, а то и истерики.

Ничего не рассказывают

Обычно замкнутые малыши не делятся тем, что у них на душе. Часто даже родители могут не догадываться об их планах, неприятностях или удачах. Они всё носят в себе.

Выделяются внешне

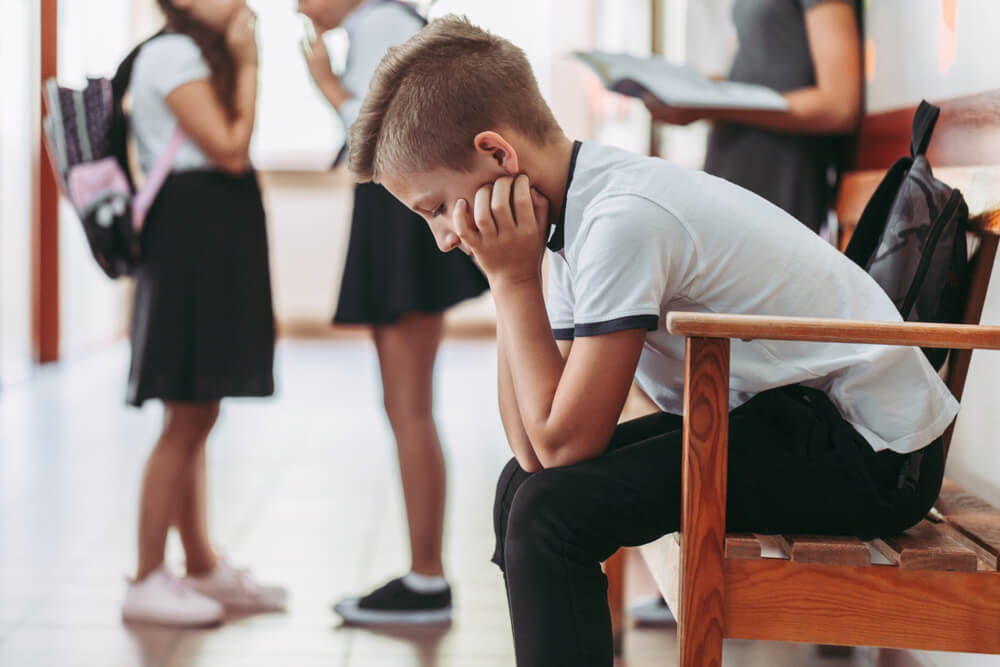

«Закрытый» ребёнок часто сутулится, прячет руки в карманы, голову — в плечи, избегает прямого взгляда, на вопросы отвечает односложно и с неохотой, большую часть времени молчит. Сам в разговоре инициативы не проявляет, с другими детьми играет редко и неохотно, способен проводить много времени один. Шумных игр он избегает, к учёбе равнодушен, часто ведёт себя так, словно ждёт от мира неприятностей.

Болеют без причины

У замкнутых детей нередко страдает здоровье: болят голова или живот, они часто простужаются, однако врачи не находят серьёзных отклонений.

Почему ребёнок замкнутый?

Вопреки распространённому мнению, стеснительный ребёнок не всегда интроверт по натуре. Даже если закрытость рано стала его устойчивой чертой, истоки зачастую лежат в семье.

Случается и по-другому: ребёнок, прежде общительный и социально активный, вдруг уходит в себя и сторонится сверстников. В этих случаях важно как можно быстрее разобраться в ситуации и принять меры: так больше шансов решить проблему.

Причины постоянной замкнутости

Особенности личности, характера, темперамента

Дети-интроверты не нуждаются в общении в такой мере, как экстраверты. Эти творческие натуры с богатым внутренним миром, с чувствительной нервной системой неизбежно станут черпать больше впечатлений изнутри, чем извне.

Недостаток внимания, холодность и отчуждённость родителей

В таких случаях дети, привыкшие со своими проблемами справляться самостоятельно, боятся идти навстречу, раскрываться и доверять, потому что не знают, получат в ответ признание и доверчивость или насмешку и равнодушие. Родители заботятся только о бытовых, физических, материальных потребностях ребёнка, забывая, что душевное тепло ему нужно не меньше.

Разлука с матерью сразу после рождения или в раннем возрасте

Например, мать и ребёнок находились в разных больницах; мать присутствовала физически, но страдала депрессией или по каким-то другим причинам не могла быть рядом и откликаться на потребности чада.

Привычка сдерживать эмоции

Она тоже идёт из семьи: взрослые на стремление ребёнка поделиться радостью или печалью реагируют равнодушно или негативно. Гнев же вообще относится к числу запрещённых чувств.

Излишняя требовательность родителей

Ребёнок старается угодить, но, зная, что всё равно не может, постепенно перестаёт стараться… либо становится перфекционистом и получает множество проблем уже во взрослой жизни.

Причины ситуативной замкнутости

Переутомление, начинающаяся болезнь

Как правило, родители это легко замечают и понимают: замкнулся — значит, недомогает.

Длительная болезнь, особенно тяжело протекающая

Дети, подолгу лежащие в больницах (особенно изолированных боксах), лишённые полноценного общения, постепенно привыкают искать радости во внутреннем мире и после выздоровления хуже сходятся со сверстниками.

Ссоры с близким другом, конфликты в детском коллективе, буллинг

Взаимоотношения с другими ребятами — важная составляющая жизни ребёнка.

Последствия детской замкнутости

Нужно ли что-то делать с этим явлением? Или оставить в надежде, что не все так страшно или «само пройдет»?

Ответ психологов — нужно. Даже если родителям кажется, что замкнутость выражена несильно и «ничего страшного», в подростковом возрасте и во взрослой жизни ребёнок может получить много отсроченных проблем.

Среди них:

Сложности в отношениях со сверстниками в школе, вузе или колледже

Необщительных, сторонящихся контактов детей не везде принимают такими, какие они есть, чаще сторонятся — вплоть до конфликтов или травли; не берут в игру; не делятся домашними заданиями или важной информацией. Таким образом страдает успеваемость, а затем пропадает мотивация к учёбе.

Проблемы с физическим и психическим здоровьем

Психологическое ощущение «изгоя» может привести к проблемам со здоровьем: например, в случае травли в коллективе или снижения самооценки.

Сложности в выстраивании отношений во взрослом возрасте

Также частое последствие детской замкнутости. Сниженная или неразвитая эмпатия, неумение чувствовать состояние другого, взаимодействовать с людьми, чему учатся в детстве и подростничестве, во взрослой жизни приводят к проблемам в рабочем коллективе и семейных отношениях.

Перфекционизм

Как следствие привычка всё делать как можно лучше, чтобы заслужить внимание и любовь родителей.

Что делать родителям: как помочь ребёнку справиться с закрытостью и замкнутостью?

Разумеется, каждый конкретный случай и каждый ребёнок уникальны. Однако есть общие несложные способы.

Рекомендации родителям

- Создайте спокойную атмосферу в семье. Замкнутым детям очень нужны любовь и поддержка: только чувствуя себя в безопасности, ребёнок развивается и растёт.

- Чаще хвалите ребёнка, но за реальные достижения. Чем больше положительного подкрепления будет получать он от родителей, тем лучше. Внутреннее ощущение «я хороший» важно не меньше умения говорить и держаться в компании.

- Рассказывайте о собственном детском опыте: о проблемах в отношениях, о том, что помогало справляться, таким образом ненавязчиво показывая, как стоило или не стоило поступать.

- Показывайте пример. Дети копируют взрослых. Ребёнку нужен образец, на который он может равняться, а лучший пример — родители. Показывайте детям пример неконфликтного, уверенного в себе общения.

- Учите ребёнка понимать свои эмоции и проявлять их безопасным образом. Чем лучше человек осознает, что с ним происходит, тем гибче его поведение в различных ситуациях.

- Обратитесь к психологу. Предпочтительнее не эпизодические встречи, а постоянная работа. На индивидуальных консультациях ребёнок обсудит и проработает личностные проблемы, освоит новые способы взаимодействия с людьми, а применить психологические знания сможет на групповых занятиях.

- Понемногу, в зависимости от состояния ребёнка, расширяйте круг общения — приглашайте к себе друзей с детьми, проводите время в людных местах. Маленькому человеку нужно учиться выходить в мир и взаимодействовать с окружающими. Однако, если видите, что малыш устал, возвращайтесь домой.

Игры и упражнения

- Читайте вместе. Обсуждайте поведение героев, их отношения, додумывайте вместе с ребенком: «А что было бы, если бы…» или «Как ты думаешь, что мог сделать Иван-царевич?»

- Предложите малышу представить себя на месте сказочных персонажей. Обсудите, как бы он повёл себя и почему. Расскажите, как лучше поступить в том или ином случае.

- Сочиняйте истории. Сначала со сказочными героями, затем с соседями, одноклассниками, знакомыми. Участником рассказов обязательно должен быть и ребёнок. Например: «Что можно ответить в магазине, если продавец спросит тебя о…?» Моделирование ситуаций облегчит взаимодействие в реальной жизни.

- «Покажи животное». Предложите ребёнку пантомимой показать животное или птицу. Обсудите, какой у него характер, отличительные черты. Пластика, движения, актёрская игра помогут малышу раскрыться.

- «Угадайка». Взрослый показывает какую-либо эмоцию, задача ребёнка — угадать её. Затем можно меняться ролями. Со временем малыш будет лучше понимать свои чувства и состояние окружающих.

Подростковая замкнутость

Даже самый дружелюбный ребёнок в подростковом возрасте может замыкаться в себе.

Причины разнообразны:

- недовольство своим меняющимся телом;

- непонимание одноклассников;

- неумение справляться со своими эмоциями;

- безответная первая любовь или неразделённые увлечения;

- сложности в учёбе;

- ссоры с родителями;

- иногда ребёнок подсознательно не хочет становиться взрослым и оттого уходит в себя;

- тяжёлые события в жизни; как следствие — психологическая травма.

Закрытость не возникает в одночасье. Внимательный родитель может отследить, как подросток всё реже приходит поговорить, теряет интерес к делам семьи, сокращает общение со сверстниками. Важно не ждать, что это «само пройдёт», а начать действовать.

Первое, что стоит сделать — тактично, мягко поговорить с ребёнком, стараясь донести, что он дорог вам и вы всегда ему поможете. Участие и спокойный дружеский совет — порой одного этого хватает.

Полезно вовлекать подростков в интересные занятия: спорт, походы в кино, поездки на природу. Если у ребёнка есть увлечения, мечты, помогите в их реализации, а главное — в обретении уверенности в себе. Может быть, найти контакт вам помогут брат или сестра подростка.

Конечно, не лишним будет обратиться к психологу. Как и в случае с малышами, полезными окажутся и групповая работа, и индивидуальные консультации.

Замкнутость ребёнка — это черта, которая может оказать негативное влияние на всю его последующую жизнь, помешать реализовать себя в профессии, семейной и общественной жизни, поэтому не стоит отмахиваться от неё, считать, что такова его особенность. Главное — не пускать на самотёк и начинать решать проблему как можно раньше.